Nach der Präsentation der Projektidee ist die Unternehmensleitung euphorisch. Das neue Produkt wird den Markt revolutionieren, für jeden investierten Euro 150€ bis 250€ einbringen und den Marktanteil des Unternehmens in diesem Segment auf weit über 50% steigen lassen. Durch die steigende Bekanntheit wird außerdem erwartet, dass sich der Umsatz und der Marktanteil der bestehenden Produktpalette deutlich erhöht – und das Unternehmen sich den Zugang zu ganz neuen Märkten eröffnet.

Direkt am folgenden Tag wird ein Projektteam aufgestellt und beginnt mit der detaillierten Ausarbeitung. Die Ernüchterung folgt schon beim nächsten Projektreport, in dem die Ergebnisse der detaillierten Risikobewertung vorgestellt werden: Wegen der hohen Unsicherheiten ist das Risiko auch nach Maßnahmen fast genauso hoch wie der erwartete Gewinn des neuen Produktes. Nach langen Diskussionen und einer Prüfung der Risikobewertung und der Gewinnerwartung wird das Projekt daraufhin eingestellt.

Was ist passiert?

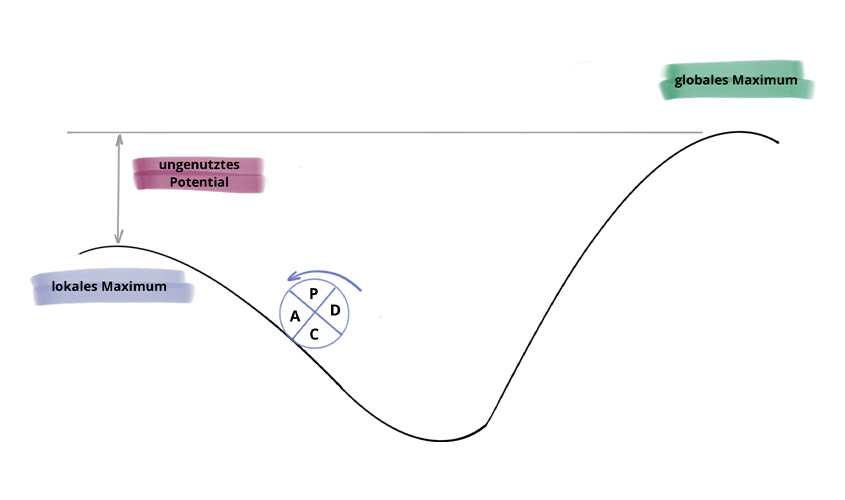

Auf den ersten Blick ist in dieser Geschichte alles richtig gelaufen: Eine erfolgversprechende Idee wurde vorgestellt, ein Projekt zur Umsetzung initiiert und die Risiken und Chancen analysiert. Mit diesen Informationen wurde das Projekt neu bewertet und aufgrund eines ungünstigen Chancen-Risiken-Verhältnisses eingestellt.

Bei genauerer Betrachtung ist die Bewertung jedoch weniger eindeutig. Für die Entscheidung, das Projekt zu beenden, wurde das Projektrisiko mit dem erwarteten Produktgewinn verglichen. Dabei wurde vernachlässigt, dass die Entwicklung und Einführung des neuen Produktes dem Unternehmen einen Nutzen über den reinen Gewinn hinaus versprachen.

Der Gewinn von Marktanteilen, der Effekt auf bestehende Produkte und das Erschließen neuer Märkte wurde bei der Entscheidung nicht berücksichtigt. Da sich alle diese Faktoren positiv auf das Unternehmensergebnis ausgewirkt hätten, können wir davon ausgehen, dass es die falsche Entscheidung war, das Projekt zu stoppen – selbst wenn die Risiken deutlich höher sind, als am Projektstart erwartet.

Wie geht es besser?

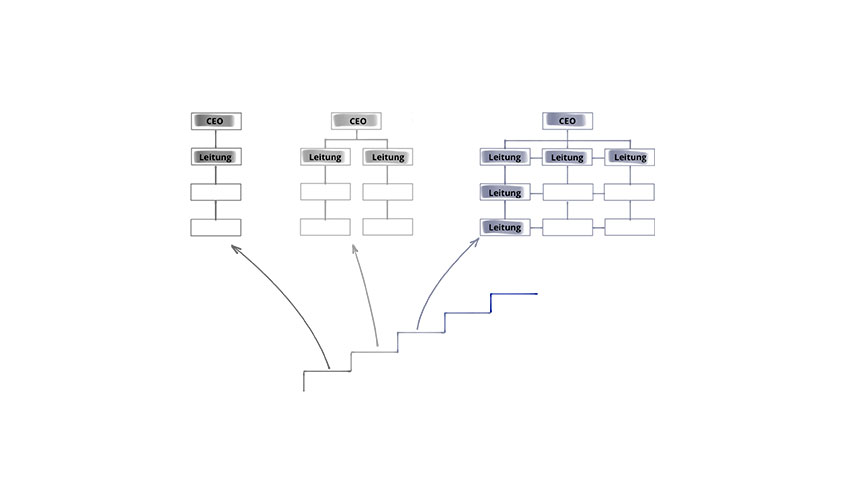

In vielen Unternehmen herrscht auch heute noch Silo-Denken vor. Diese Mentalität begünstigt Situationen, wie die im Beispiel dargestellte: Informationen werden nur innerhalb des eigenen Bereichs analysiert und bewertet. Entscheidungen, die in so einem Umfeld getroffen werden, sind daher meist auf die Bedürfnisse eines Teils der Organisation abgestimmt und stellen selten das Optimum für das gesamte Unternehmen dar.

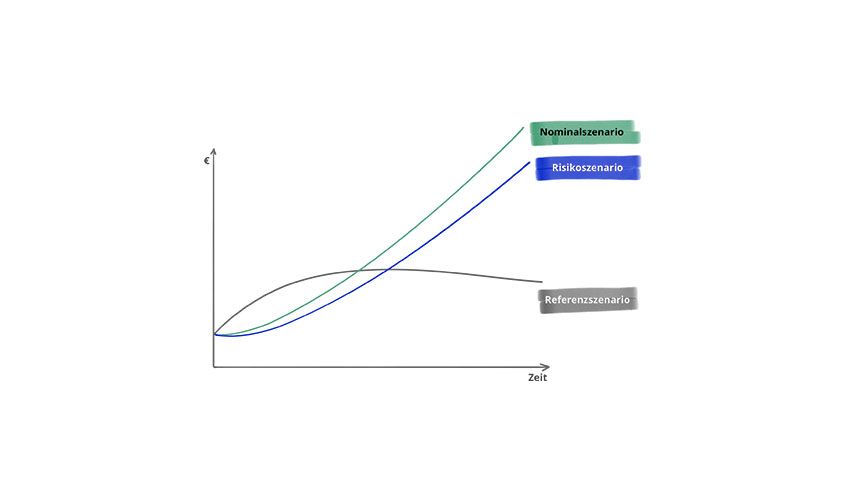

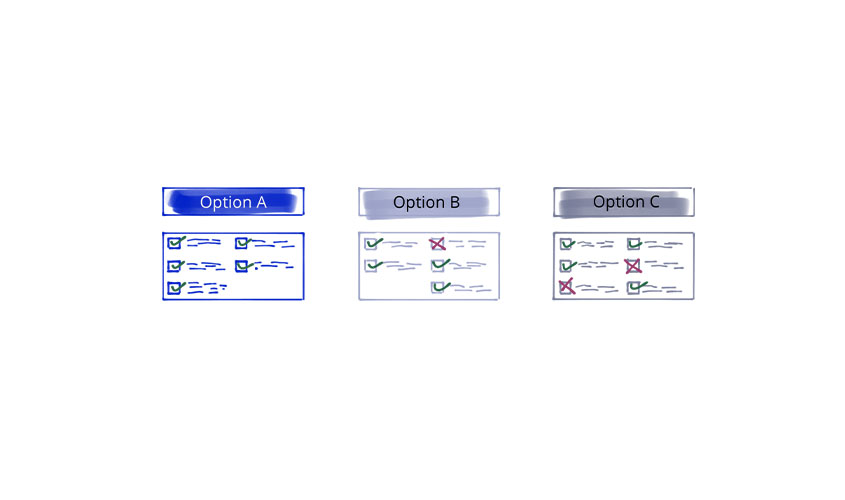

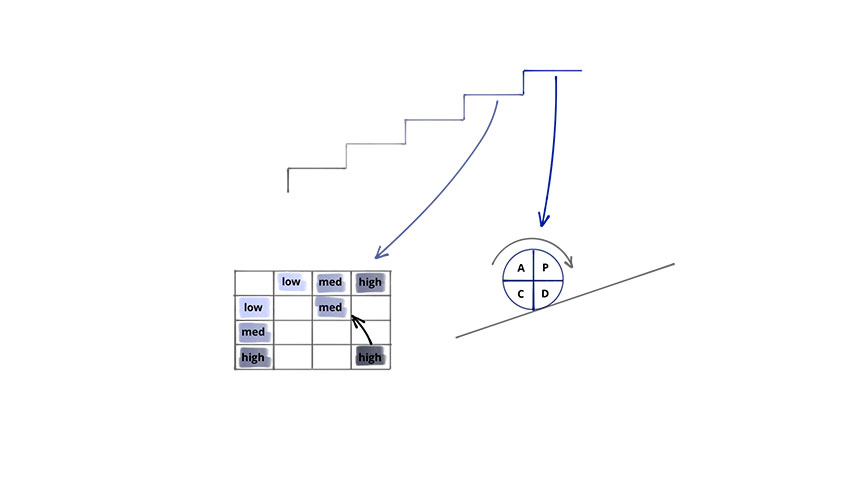

Um dieses Problem zu vermeiden, ist es notwendig, aus diesem Tunnelblick auszubrechen. Ein Ansatz, wie das gelingen kann, ist ein Szenarien-Vergleich (siehe auch „Vier Anforderungen an die Szenario-Planung“ https://rno-consulting.com/vier-anforderungen-an-die-szenario-planung/). Für dieses Vorgehen bietet sich ein Ansatz mit drei Szenarien an, wobei es wichtig ist, die Szenarien aus der Perspektive des Unternehmens aufzustellen.

Referenzszenario

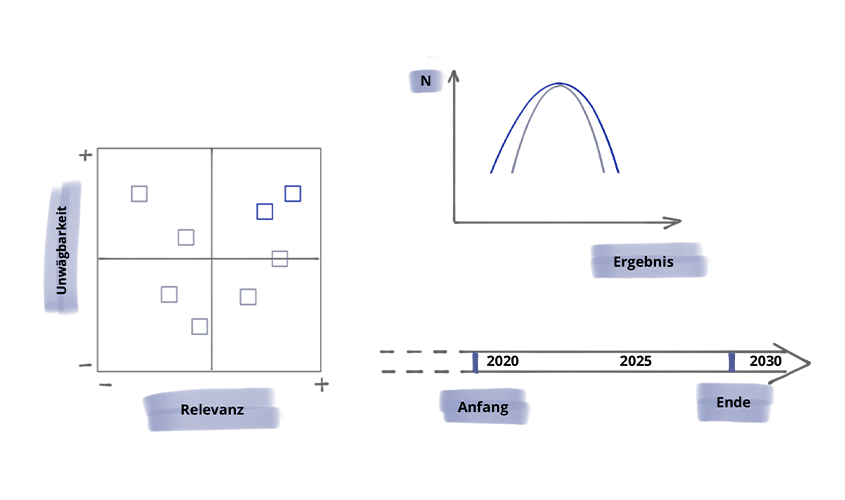

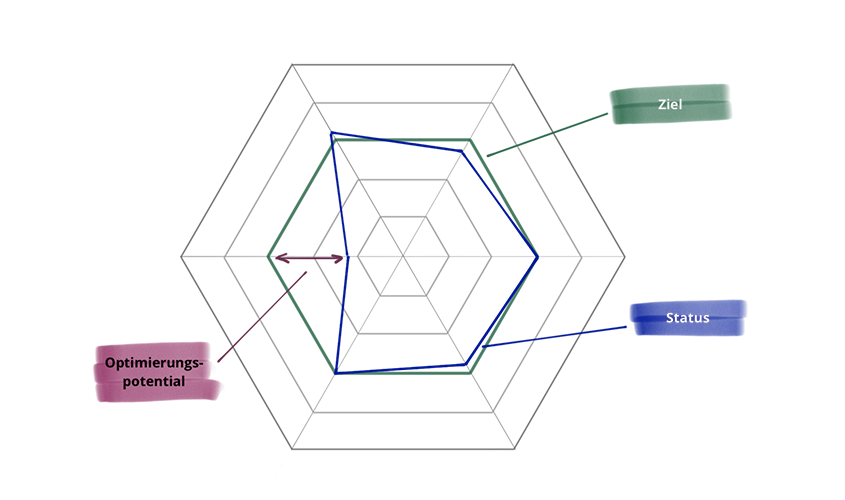

Das Referenzszenario beschreibt die Entwicklung des Unternehmens unter der Annahme, dass das betrachtete Projekt nicht durchgeführt wird. Es entspricht somit dem Status vor Einbringung der Projektidee. In Unternehmen, die mit Szenarien in der strategischen Planung arbeiten, sollte dieses Szenario bereits definiert sein, so dass es nicht extra erstellt werden muss.

Nominalszenario

Das Nominalszenario gibt die erwartete Entwicklung des Unternehmens bei Durchführung des Projekts wieder. Normalerweise ist eine solche Beschreibung Teil der Projektskizze und kann aus dieser übernommen werden. Der nominelle Mehrwert des Projekts lässt sich dabei aus der Differenz zwischen Referenzszenario und Nominalszenario ablesen.

Risikoszenario

Das Risikoszenario speist sich aus dem Nominalszenario und den fortlaufend aktualisierten Risikobewertungen aus dem Projekt. Dieses Szenario spiegelt die nach aktuellem Wissensstand erwartete Entwicklung unter Berücksichtigung aller identifizierter Risiken und Chancen wider.

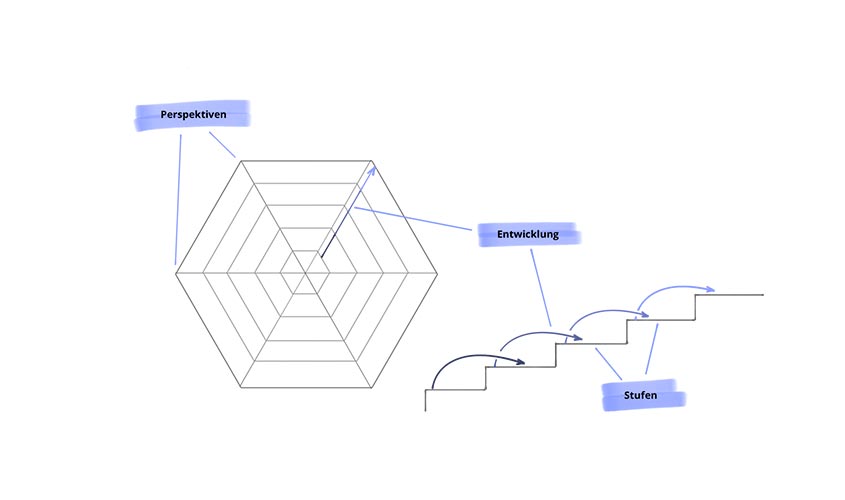

Die Vorteile dieses Vorgehens liegen auf der Hand. Durch die Einbettung der Risikoinformationen in ein Szenario auf Unternehmensebene werden alle Effekte auf das Unternehmen in die Bewertung mit einbezogen – nicht nur die projektinternen Auswirkungen. Der Vergleich zwischen Referenzszenario und Risikoszenario zeigt kontinuierlich, welchen Mehrwert das Projekt dem Unternehmen bietet. Außerdem lässt sich aus dem Unterschied zwischen Nominalszenario und Risikoszenario ablesen, wie weit sich das Projekt von der ursprünglichen Idee wegentwickelt.

Die drei beschriebenen Vorzüge helfen, Situationen wie die im einleitenden Beispiel zu verhindern. Damit leistet es einen wertvollen Beitrag zu erfolgreichem Risikomanagement und letztlich zur Absicherung des Unternehmenserfolgs.