Managementwerkzeuge gibt es wie Sand am Meer. Und auch, wenn mancher etwas anderes behaupten mag: die meisten von ihnen sind gut und hilfreich – vorausgesetzt, sie werden korrekt und im passenden Kontext eingesetzt.

In der Reihe „Tool Box Talks“ stellen wir Ihnen sowohl gängige als auch weniger bekannte Werkzeuge vor und zeigen Ihnen, wie Sie deren Potenzial für Ihr Unternehmen nutzbar machen. Der Fokus dieses Artikels liegt dabei auf dem Fünf-Kräfte-Modell.

Wozu dient das Fünf-Kräfte-Modell und wann sollte sie genutzt werden?

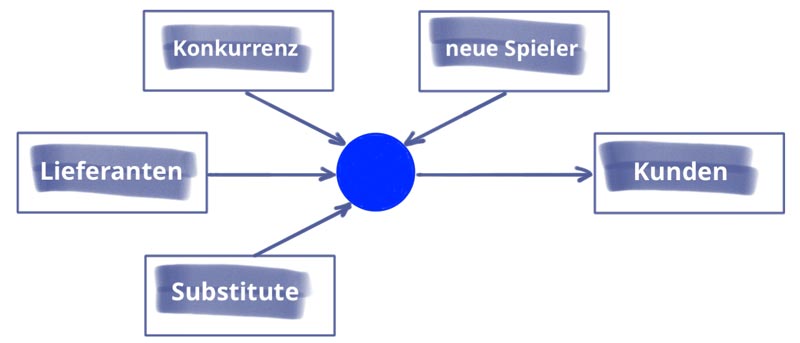

Das Fünf-Kräfte-Modell von Porter ist eines der am weitesten verbreiteten Modelle der Strategieanalyse. Es analysiert das externe Umfeld eines Unternehmens und liefert einen wertvollen Input für die strategische Planung.

Das Tool kommt dabei bei verschiedenen strategischen Fragestellungen zum Einsatz. Die Ergebnisse helfen Unternehmen, ihre Strategie für das Bestandsgeschäft in Hinblick auf die externen Rahmenbedingungen zu optimieren, sie bieten eine Entscheidungsgrundlage für den Schritt in neue Märkte oder sie dienen als Kristallisationspunkt für gezielte Innovationsmaßnahmen.

Wie wird das Fünf-Kräfte-Modell genutzt?

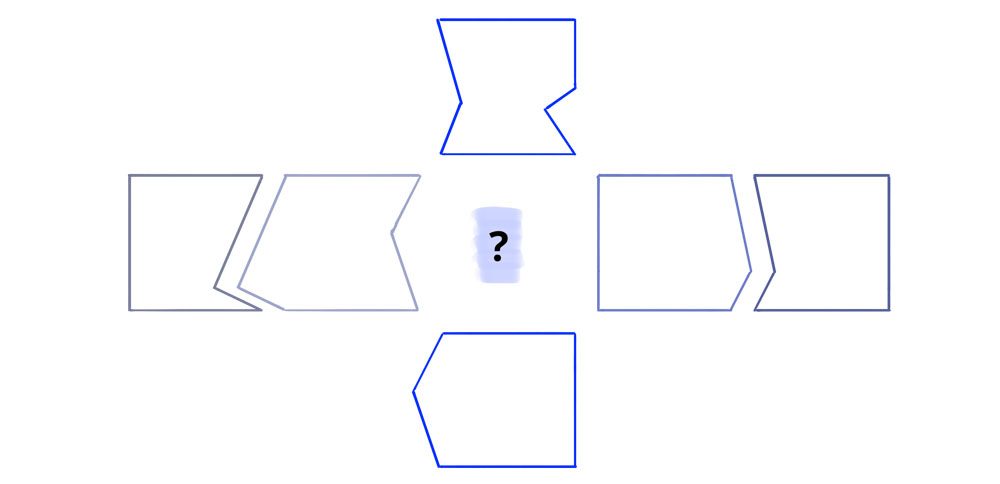

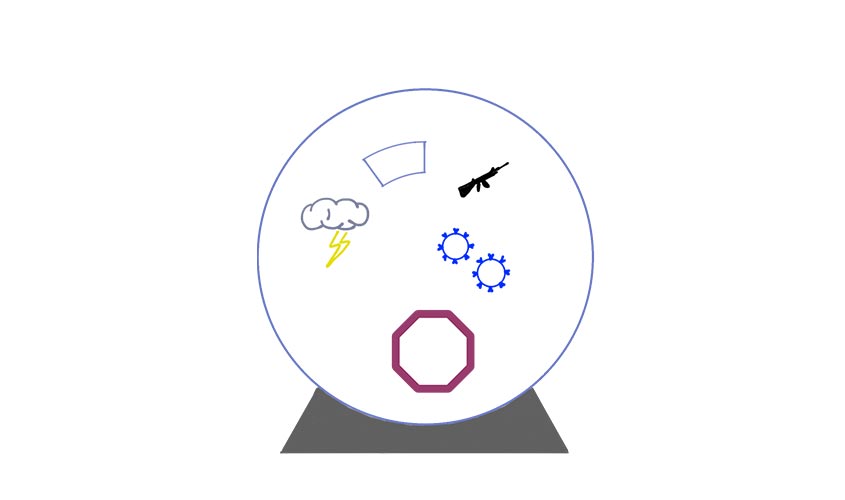

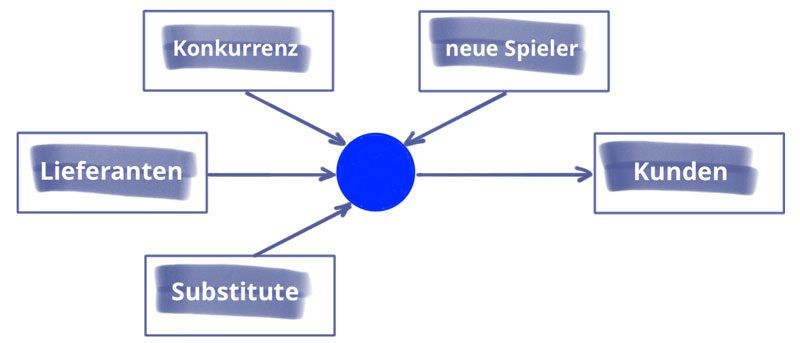

Das Fünf-Kräfte-Modell betrachtet, wie der Name suggeriert, fünf Aspekte des Unternehmensumfelds, die sich unterschiedlich auf Unternehmen auswirken:

- die Verhandlungsposition der Lieferanten,

- die Verhandlungsposition der Kunden,

- die Marktmacht der bestehenden Konkurrenz,

- die Gefahr neuer Konkurrenz und

- die Gefahr der Substitution von Produkten bzw. Dienstleistungen.

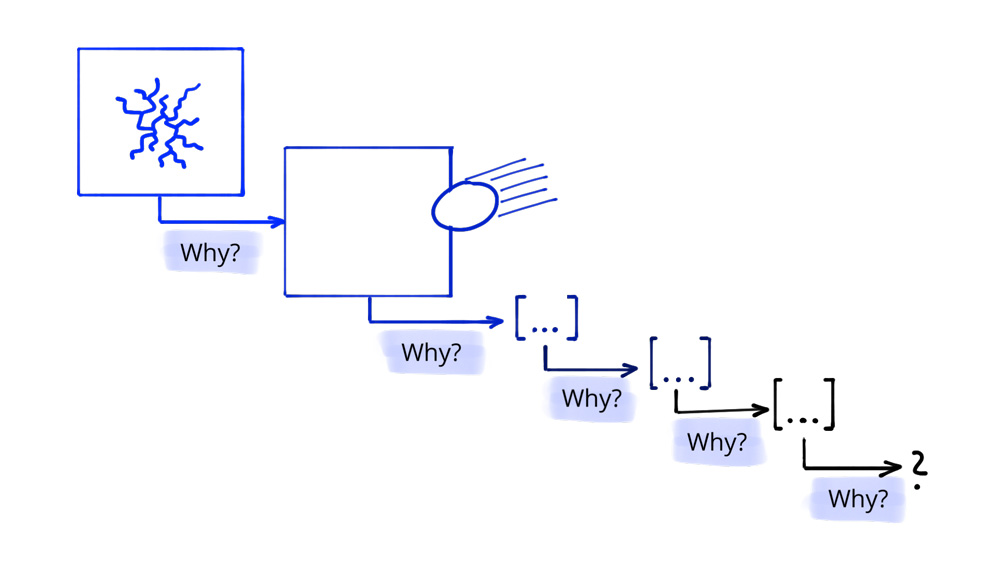

Für jeden Aspekt wird die aktuelle Marktsituation erfasst: Wie sieht der Status Quo aus? Welche Veränderungen sind in den kommenden Jahren zu erwarten? Welche Möglichkeiten bzw. Bedrohungen ergeben sich daraus für das eigene Unternehmen? Die beiden letzten Punkte können dabei direkt als Input für eine SWAT-Analyse genutzt werden.

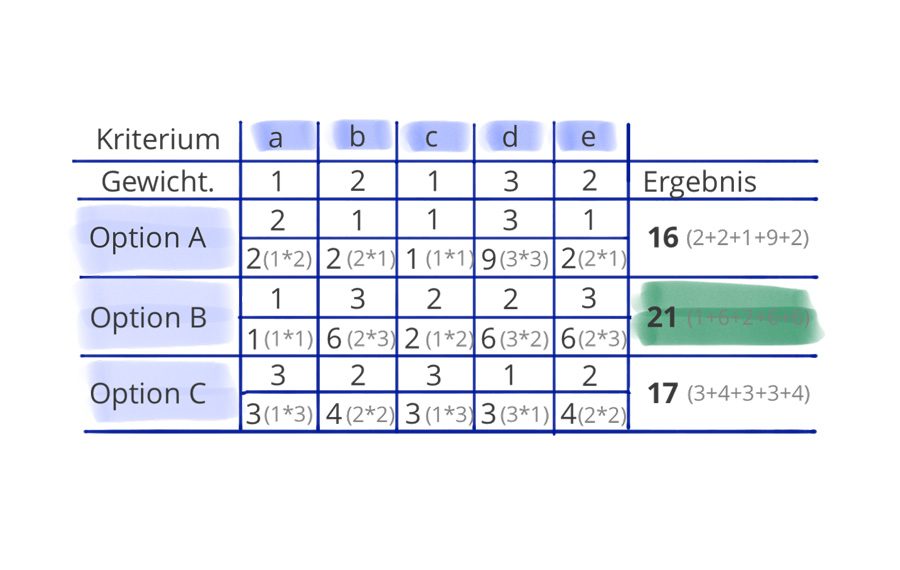

Nachdem die aktuelle Situation erfasst wurde, können verschiedene strategische Handlungsoptionen analysiert und bewertet werden. Dabei ist es wichtig, alle Aspekte des Fünf-Kräfte-Modells sowie identifizierte Entwicklungen und Wechselwirkungen mit zu berücksichtigen.

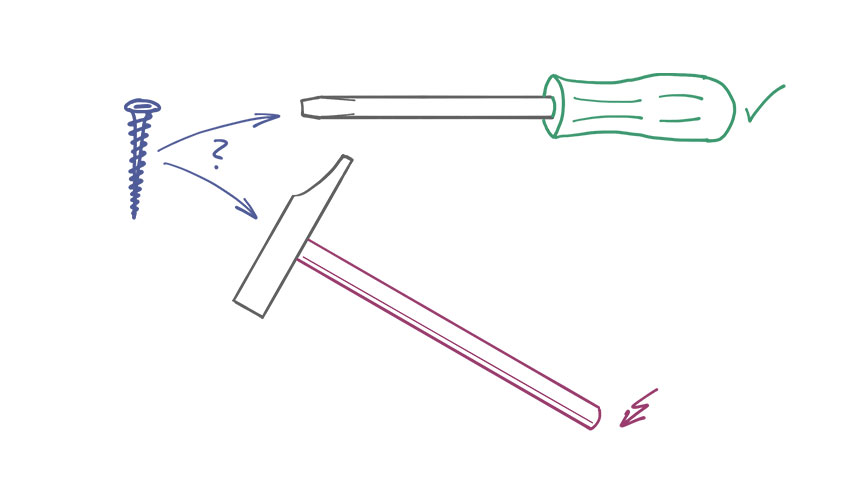

Achtung Fallstrick!

Der größte Fallstrick bei der Nutzung des Fünf-Kräfte-Modells liegt in einer voreingenommenen Analyse. Insbesondere Unternehmen, die bereits lange in einem Markt bzw. Marktsegment unterwegs sind, neigen dazu, das Marktumfeld aus einer eingefahrenen Perspektive zu betrachten. Das Ergebnis ist ein verzerrtes Bild des Status-Quo und eine Fehleinaschätzung von aktuellen Entwicklungen.

Um diesem Problem zu entgehen ist es sinnvoll, verschiedene Datenquellen bei der Analyse heranzuziehen oder die Analyse ganz bzw. teilweise von unabhängigen, externen Dienstleistern, wie z.B. einem Unternehmensberater, erstellen zu lassen.

Welches Ergebnis liefert das Fünf-Kräfte-Modell?

Das Fünf-Kräfte-Modell liefert ein detailliertes Bild des externen Umfelds eines Unternehmens und damit einen wertvollen Input für die Strategieentwicklung. Es ermöglicht damit eine sachliche Diskussion darüber,

- wie das Unternehmen seine Stärken und Schwächen ideal einsetzen kann,

- welche Fähigkeiten erforderlich sind, um im Markt weiterhin erfolgreich zu sein,

- ob ein bestehender oder neuer Markt für das Unternehmen attraktiv ist,

- ob ein Fokus auf Kostenreduktion oder Wertsteigerung sinnvoll ist,

- etc.

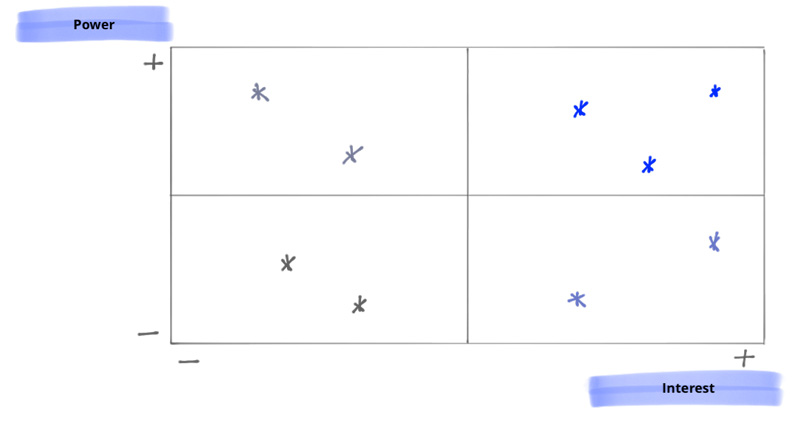

Durch die Verknüpfung des Fünf-Kräfte-Modells mit einem Szenario-basierten Ansatz kann darüber hinaus, bei regelmäßiger Aktualisierung der Analyseergebnisse, die Basis für eine dynamische Strategieplanung gelegt werden, die es dem Unternehmen ermöglicht, quasi in Echtzeit auf Veränderungen im Markt zu reagieren bzw. diese sogar vorweg zu nehmen.

Folgen Sie uns auf LinkedIn und erfahren Sie regelmäßig, wie Sie mehr aus Managementwerkzeugen herausholen uns somit auch in Zukunft Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus sein können.